1936 CHARS G1

Dès la mise en service du char D2, il apparaît que ce char ne répond qu'imparfaitement aux besoins de l'infanterie. Il n'a été produit qu'à cinquante exemplaires (production initiale) ce qui démontre son peu de succès.

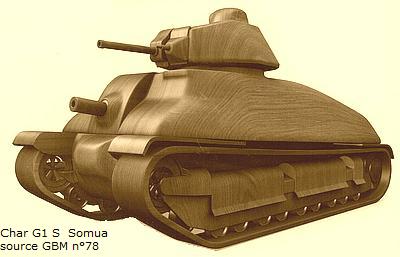

En 1935, la Cavalerie se dote d'un char moyen, le SOMUA S 35, dont l'Infanterie ne veut pas entendre parler, avant tout en raison de la rivalité opposant les deux armes.

Les spécifications du futur char moyen d'infanterie de 20 tonnes sont émises le 18 décembre 1935. Elles prévoient une vitesse de 50 km/h sur route et 20 km/h en tout-terrain, une autonomie de 400 kilomètres, une capacité de franchissement de 2 mètres et de passage à gué de 1,20 mètre, une capacité de montée de 45° et de passage d'obstacle vertical de 0,80 mètre.

L'armement est un canon de 47mm et mitrailleuse de 7,5mm. Le blindage est de 40mm.

Le char doit être muni d'un système de protection contre les gaz de combat et être équipé de radio. L'ensemble de ces spécifications est correspond quasiment celles du SOMUA S 35.

En mai 1936, le Conseil Consultatif de l'Armement demande aux industriels d'étudier un nouveau char capable de s'opposer aux chars adverses mais restant dans la limite de 20 tonnes ou moins. En effet la conception du char B, complexe et onéreux ne se prête pas à une production de masse. Le nouveau char de 20 tonnes doit devenir le futur char de bataille.

En octobre 1936 une commission spéciale revoit les spécifications du char de 20 tonnes dont la vitesse maximum est ramenée à 40 km/h avec une autonomie de 200 km. La protection est renforcée et doit être équivalente à celle du char B1 bis. Le char doit pouvoir franchir une coupure de 2,50 m et être étanche aux gaz. Ses dimensions doivent rester dans les limites du gabarit ferroviaire. L'armement principal est un canon antichar à haute vélocité capable de percer tous les chars moyens ennemis en service, complété par deux mitrailleuses.

Le projet suscite un énorme intérêt parmi des industriels français, offrant la possibilité de devenir le principal constructeur en obtenant la production du programme.

Fin 1936 et au début de 1937 sept sociétés soumettent des plans : Baudet-Donon-Roussel, FCM, Fouga, Lorraine de Dietrich, Renault, SEAM et SOMUA. Une autre société, Batignolles-Chatillon, annonce un projet, qui n'est pas suivi.

La commission publie le 20 février 1937 un rapport sur chaque projet. Pour deux d’entre eux les études cesseront dans l’année : le projet de SOMUA ressemble à un croisement entre le SOMUA S 40 et le Sau 40 canon automoteur ; c'est essentiellement un SOMUA S 35 avec une meilleure capacité en montée. Aucun détail précis sur le FCM qui doit conserver l’aspect général du FCM 36, avec ses dimensions environ 20% supérieures et doit être équipé de la tourelle du FCM F4 char d’attaque de fortification.

Des autres propositions, celles de Baudet-Donon-Roussel, Fouga et la Lorraine de Dietrich sont gardés à l'étude jusqu'à ce que l'on puisse obtenir de nouvelles informations quant à leur faisabilité. Les projets de la SEAM et de Renault sont suffisamment avancés pour approuver la construction d'un prototype de chacun. Les bons contacts des deux dernières sociétés avec l'armée française leur avaient permis de commencer le travail de conception avant même que le cahier des charges n'ait été officiellement révélé. Dans le cas de Renault cet avantage s'est métamorphosé en handicap quand en novembre il est décidé qu'un armement principal de 75 mm en caisse devait être préféré sur l'instigation du Prince André Poniatowski, chef du bureau de conception sous-traitant pour SEAM, dont le projet comporte cette disposition. Le prototype SEAM doit être livré avant le 31 octobre 1937 à un prix de 1,2 millions de francs, dont vingt pour cent sont avancés par l'État.

La nouvelle demande d'un canon de 75 mm en caisse pose beaucoup de problèmes pour la plupart des concurrents dans la mesure où leurs premiers projets n'avaient prévu aucune chambre de combat suffisamment spacieuse pour monter une arme de cette dimension ; s’y ajoutera probablement une masse supplémentaire de deux tonnes. L'exigence d’une augmentation de 50 % du blindage entraîne une autre augmentation de poids de deux tonnes. Tous les projets du 20 février 1937 échouent à se limiter au poids de vingt tonnes original et la limite est relevée à 23-25 tonnes.

Le char de Renault peut facilement être adopté avec un canon de 75 mm en tourelle. En 1936 il l'a proposé comme une alternative qui a été bien accueillie. Encouragé en cela, en 1937, il réussit à convaincre la commission qu'un canon de 75 mm en tourelle devrait être, non pas une simple option, mais obligatoire. Cela donne un énorme avantage à Renault sur tous ses rivaux, forcés de revoir complètement leurs projets, entraînant d’inévitables retards

Fin 1937 le projet est rebaptisé char G1 et tous les prototypes alors autorisés reçoivent une désignation officielle : Lorraine : G1 L, Renault : G1 R, Baudet Donon Rousel : G1 B, Fouga : G1 F et SEAM : G1 P.

Les projets SOMUA et FCM, trop vagues, sont interrompus et leur capacité de production orientée vers la fabrication d'autres types.

Le 1er février 1938 la Direction de l'Infanterie publie un nouveau cahier des charges, le troisième changement majeur du concept de projet : un poids maximal augmenté à 35 tonnes, nécessité par l’adoption d'un canon de 75 mm de 32 calibres en tourelle.

Ces nouvelles demandes amènent la plupart des sociétés à ralentir le processus de développement : elles hésitent à investir dans un système toujours plus complexe, aux perspectives incertaines. Le gouvernement français désigne donc, le 8 juin 1938, l'ingénieur militaire des chars Maurice LAVIROTTE pour guider leurs efforts et accélérer le processus ; si les sociétés ne peuvent pas obtenir de plaques de blindage, on doit leur permettre d'utiliser des plaques de chaudière pour construire des prototypes. A ce moment Renault est incapable de donner une date de production possible ; le poids des projets Fouga et BDR devient prohibitif ; la SEAM pense pouvoir commencer la fabrication au milieu de 1940 et Lorraine en 1941.

Le 12 juillet 1938 un cahier des charges beaucoup plus détaillé est émis. Il prévoit un char puissamment armé, impénétrable aux armes à feu antichars standards et possédant une bonne mobilité tactique et stratégique. Il exige un armement principal de 75 mm semi-automatique à haute vitesse initiale ; une mitrailleuse de 7.5mm en tourelle pouvant aussi servir d'arme antiaérienne ; une mitrailleuse de caisse frontale ; un emport de munitions minimal de cent coups pour le canon et de trente chargeurs de mitrailleuse ; un poids à vide de trente tonnes et un poids en ordre de combat de trente-deux tonnes. Le moteur doit pouvoir être démarré électriquement ou manuellement. Les chenilles doivent être entièrement accessibles. La vitesse maximale sera de 40 km/h sur route et 20 km/h en terrain varié ; deux réservoirs à carburant doivent permettre une autonomie de deux cents kilomètres ou huit heures. La capacité de franchissement d’un obstacle vertical est déterminée à 80 centimètres et 2,50m pour une coupure. Il doit pouvoir gravir une pente de 85 % sur terrain ferme ou 65 % sur terrain humide, et franchir un gué d’1,20m de profondeur.

Pour la première fois, une dimension est indiquée : une largeur de 2,94 m compatible avec le transport ferroviaire, la hauteur du compartiment de combat est limitée à 1,20 m ce qui reste compatible avec l’installation d’une porte d’accès latérale.

En ce qui concerne le blindage, étanche au gaz, l'épaisseur exigée reste à soixante millimètres

L'équipage doit avoir un équipement de contrôle de tir et de vision élaboré. La coupole, armée de la mitrailleuse de 7.5 mm secondaire, doit avoir grand épiscope asservi à la tourelle principale, permettant au commandant de pointer lui-même le 75 mm sur l'objectif, en doublure du pointeur. La coupole doit aussi être adaptée avec un viseur télémétrique optique. Le canon est un 75 mm de 32 calibres, disposant d’une bonne vitesse initiale à l'aide des munitions perforantes sous-calibrées au tungstène Brandt.

A l’été de 1938 aucun des projets n’est en mesure de satisfaire à ce cahier des charges.

Char G1 P

Le char G1 P reçoit sa lettre de désignation P du nom du prince Poniatowsky qui participe à sa conception. La SEAM (Société d'Études et d'Applications Mécaniques) est la seule société dont le projet est suffisamment avancé, puisque informé le premier du cahier des charges de 1935, pour présenter un prototype réel à la Commission de Vincennes. Il est livré inachevé au cours de la nuit du 3 décembre 1936. Bien que n'ayant ni le moteur prévu ni aucun armement fixe (une tourelle factice de 2,2 t en forme de cloche avec des grandes fenêtres de verre a été placée sur la circulaire), le véhicule pèse déjà 23 tonnes, confirmant la prédiction d'une étude faite par l'arsenal de Rueil, qu’il serait impossible pour un char de respecter le cahier des charges exigé dans une limite de 28 tonnes. Au lieu du moteur 12 cylindres en V de 280 cv prévu, un moteur Hispano 6 cylindres de 120 cv (à 2200 t/m) avait été installé. Les tests sont exécutés entre le 3 et le 10 décembre montrent que la vitesse maximale est trop faible (14 km/h sur la route, 10 km/h sur le polygone de Vincennes) alors que le constructeur prévoit 40 km/h avec le moteur de 280 cv. Le véhicule porte un blindage coulé incliné. La chambre de combat peut accueillir une pièce de 75 mm dans le côté droit de la caisse. L’équipage doit être de quatre hommes : un chef de char (dans une tourelle armée de mitrailleuses), un conducteur, un canonnier et un opérateur radio.

La commission décide que, étant donné l'état d’avancement du projet, aucune décision définitive ne peut être prise. La SEAM est invitée à améliorer le prototype en allongeant la coque, en adaptant une suspension plus souple et en déplaçant la cloison ignifugée de 95 mm vers l’arrière pour agrandir le compartiment de combat en donnant plus d’espace pour le service du canon de 75 mm. Les dimensions du prototype sont les suivantes :

Longueur hors tout : 5,25 m

Largeur hors tout : 2,36 m

Garde au sol : 0,38 m

Hauteur de la caisse : 1,72 m

Entre-axe des chenilles : 1,86 m

Largeur des chenilles : 0,38 m

Capacité de gué : 1,00 m

Le blindage a une épaisseur de 57 mm en partie frontale, 40 mm à l'arrière et 35 mm sur les flancs, à quoi il convient d'ajouter les plaques de 20 mm protégeant le train de roulement.

Le 6 juin 1937 le Conseil Supérieur de la Guerre considère le projet comme un éventuel char de bataille pour équiper les futures Divisions Cuirassées.

Pendant 1937 et 1938 la société reconstruit le véhicule, changeant la suspension et coopérant avec ARL pour installer le moteur Hispano-Suiza de 280 CV. Le 24 mai 1938, la commission demande l'installation d'une tourelle APX 4, armée du 47 mm SA 35 en plus de l'armement de caisse, ainsi que la mise en place d’un poste radio.

Au début de 1939 il est toujours prévu de commander environ 250 véhicules alors que la SEAM éprouve de sévères difficultés financières. Quand en juillet 1938 le nouveau cahier des charges demande un armement de 75 mm principal en tourelle, la société était incapable de financer un engin complètement remanié. Le prototype existant ne peut que difficilement être adapté et sa transmission est déjà surchargée à la suite des augmentations de poids précédentes. La SEAM fait alors appel à l'atelier de Rueil pour installer une tourelle ARL 3 sur une superstructure élargie. Quand la guerre éclate, le 10 septembre 1939 ce développement est suspendu. Le 22 décembre 1939 il est repris, mais simplement comme un démonstrateur technologique. Au moment de l’armistice, le véhicule est toujours inachevé et sans tourelle, quoique ce soit le seul développement du char G1 proche de l'achèvement et même en état de rouler.

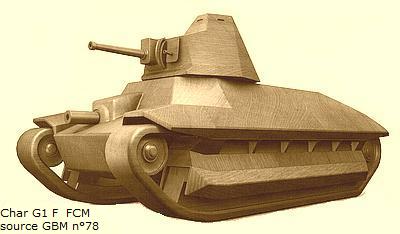

Char G1 F

Fin 1937 Fouga n'a pas encore soumis de proposition précise. Son projet initial, dont aucun dessin n'a survécu, propose un système dans lequel l'arme de caisse est orientée en pivotant le véhicule entier, de même qu'avec le char B1, mais au lieu de la transmission Naeder trop chère, une boîte de mécanisme Wilson britannique est prévue. Une autre différence est que le train de roulement est bas. La commission rejette l'utilisation d'un train de roulement Carden-Loyd. Néanmoins la commande d'un prototype est obtenue. En 1938 il a été calculé que le poids monterait à 35 tonnes si une tourelle de 75 mm était ajoutée. Le développement est abandonné en 1939.

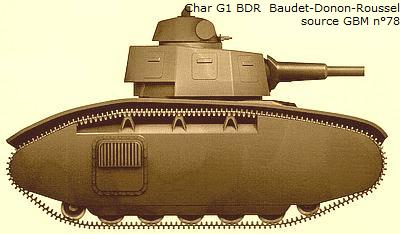

Char G1 B

Baudet-Donon-Roussel propose de construire un char avec les lignes générales du char B, y compris un train de roulement enveloppant, mais avec sept roues de route par côté. L'utilisation de roulements à billes scellés permet de supprimer le graissage quotidien. La chenille possède un bandage caoutchouc interne continu (Pendelastic).

Le projet a les dimensions suivantes : une longueur de 5,56 m ; une largeur de 2,80 m et une hauteur de 2,85 m. Il était ainsi le plus grand et le plus lourd de toutes les projets avec un poids de 28,5 tonnes. La largeur de chenille est de 35 cm.

BDR imagine de concevoir un char entièrement submersible permettant de traverser des rivières en étant guidé de la berge. Il est prévu d'installer des moteurs Potez 12 cylindres en V de 320 cv refroidis par air, placés transversalement dans la caisse. La transmission est pétroléo-électrique du type Gebus-Roussin. Le réservoir à carburant a une capacité de 520 litres. L'armement consiste en un 75 mm SA 35 dans la caisse avec 70 coups. Dans la configuration 1937 il porte la tourelle APX 4 avec canon de 47 mm SA 35 avec 102 obus de 47 mm en soute. Comme la caisse est assez large pour placer le canon de 75 mm à son milieu, la tourelle doit être déplacée vers la gauche, mais cela a été oublié dans le projet, comme la commission l’indique.

Quand le cahier des charges modifié demande un canon de 75 mm en tourelle, le projet menace de devenir trop lourd ; à l'été de 1938 la commission insiste pour y remédier d'une façon ou d'une autre, mais le problème s'avère insurmontable. Une proposition est faite d'installer un moteur de Renault de 350 cv plus puissant, mais entraîne une baisse de la mobilité. Il apparaît le 13 avril 1939 que la tourelle ARL 3 prévue, portant la hauteur totale à 3,25 m, ne peut pas être adaptée sans aboutir à un gabarit trop large pour le transport ferroviaire et que le poids, monte maintenant à 37,5 tonnes, excédant les limites des moyens de franchissement. Le projet est suspendu le 10 septembre 1939, bien que le ministère de la Défense ait commandé un prototype en mars 1939. Seule une maquette en bois est achevée. Aucun prototype complet n'a jamais été construit. Cependant, le char G1 B a permis le développement du chasseur de char ARL 40.

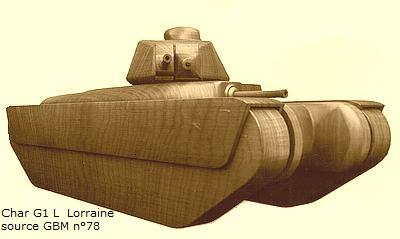

Char G1 L

Le projet Lorraine de Dietrich est basé sur son projet de char d'infanterie léger de 1933. Il est long et bas avec une bonne capacité de franchissement. Cela implique cependant que la chambre de combat ne pourra accueillir un canon de caisse de 75 mm ; son calibre est réduit à 47 mm, ce qui peu sembler inutile étant donné qu'il est prévu aussi un canon de 47 mm dans une tourelle APX 4. La chenille est celle du Carden-Loyd et considérée comme trop faible par la commission ; de même on a vu la proposition initiale d'adapter une transmission Cleveland comme une erreur ; elle est remplacée par une Cotal. Le moteur prévu est un Hispano-Suiza de 230 cv. La longueur est 5,50 m pour une largeur de 2,50 m.

Le projet diffère de la plupart des autres par l'utilisation de plusieurs sections de plaques d'acier soudées en plus du blindage coulé. La suspension est celle du tracteur Lorraine 37L déjà produite en série.

Compte tenu de la situation internationale, la nécessité de disposer d’un engin moderne apparaît comme primordiale. En conséquence, fin 1937 le projet est accepté et on accorde à Lorraine un contrat de développement pour 2,6 millions de francs, un prototype devant être livré avant la fin de 1938.

A l’été de 1938 une maquette en métal est prête ; la société a prévu que la production pourrait commencer en 1941. Ce développement est cependant interrompu en 1939, suite aux modifications du cahier des charges. Le concept du char G1 L est modifié pour adapter une tourelle de 75 mm, son poids prévu augmentant à 36 tonnes. Le premier projet avait un poids de caisse vide évalué à 16 tonnes. Pour compenser l’augmentation du poids, un moteur Panhard 450 cv plus puissant est planifié ; pour l’adapter le capot moteur doit être repositionné si haut qu'il empêchera une rotation complète de la tourelle FCM plus lourde. La hauteur est 2,90 m avec la nouvelle tourelle. Les éléments de suspension menacent d'être surchargés et la pression au sol de la chenille s’élève à six kilogrammes par centimètre carré, soit trois fois le maximum prévu. Au début de 1939 Lorraine essaye toujours de garder le projet viable en adaptant une tourelle à partir de l'ARL 3. Cette tourelle Lorraine est plus basse, limitant l’élévation négative du canon. Le 13 avril 1939 la commission suggère d'abandonner le projet, mais le ministère de la Défense refuse. Le 10 septembre, après la déclaration de guerre, il est finalement suspendu.

Char G1 R

Louis Renault est très intéressé par le programme qui pourtant menace de concurrencer son propre char D2 ou le char B1 dans lequel il est fortement impliqué. Par ailleurs cela lui offre une occasion de redorer sa réputation de premier producteur de chars français qui avait été ternie par les échecs de l’AMC 34 et AMC 35 et les plaintes à propos de la fiabilité de ses autres types

Renault fait une proposition à la commission le 10 décembre 1936, à un moment où sa branche militaire vient juste d'être nationalisée et rebaptisée AMX. Cela n'empêche pas Louis Renault de rester très actif dans le domaine militaire avec le reste de sa société en rivalisant ou coopérant avec AMX si nécessaire. Rapidement une maquette en bois de la version de Renault du char G est achevée ; le projet a la désignation d'usine Renault ACK 1. La désignation indique simplement l'ordre chronologique des prototypes militaires de Renault et n'a aucune autre signification.

Le premier projet de Renault est basé sur le Renault ZM, ou Renault R35. Il a une caisse arrondie lisse semblable à celle du char léger d'infanterie, mais est beaucoup plus large et a six roues de route et des chenilles doubles pour éviter de devoir concevoir une nouvelle chenille large. Il a une suspension par barres de torsion modernes et un différentiel Cleveland (plutôt obsolète). Les plaques de protection de suspension forment partie intégrante du blindage principal de la caisse.

La caisse est surmontée par une structure en forme de coupole aplatie, ressemblant superficiellement à une tourelle conventionnelle circulaire. En réalité elle est conçue pour être fixe, le canon de 47 mm pouvant pointer par une fente horizontale comme dans une casemate en tournant sur un pivot fixé au plancher de caisse (projet du Colonel Balland). Dans une deuxième version de conçue par l'ingénieur Jean Restany, la pseudo-tourelle est rotative, mais simplement portée par l’affût du canon mu électriquement. La tourelle ne supportant pas le poids de l'armement, pourrait être beaucoup plus légère.

Sur le côté droit de la superstructure un cylindre vertical protubérant porte une petite coupole de commandement rotative armée de mitrailleuses coaxiales. La superstructure, avec le commandant-tireur à droite et le chargeur à gauche, a une chambre de tir suffisante pour porter le canon antichar Schneider de 47 mm, beaucoup plus puissant que le 47 mm SA 35 de l'APX 4. Supposant que cette puissance de feu supérieure donnerait un net avantage à son projet, aboutissant rapidement à un contrat de production, Renault est désagréablement surpris en constatant que les pressions exercées par Poniatowski ont abouti à une modification du cahier des charges vers un char dual avec une pièce de 75 mm en caisse. La caisse de l'ACK 1 est simplement trop plate pour cela. Pour sauver son projet Renault entame un contre-lobby fort. La contrepartie propose dès le 10 décembre 1936, que la tourelle pourrait porter l'armement principal de 75 mm (L/29). Il propose aussi que le poids des projets, de 24 tonnes, pourrait être réduit à 19,6 tonnes en limitant l'armement à une seule pièce.

La commission de 1937 hésite à propos de la suspension à barre de torsion et rejette la transmission Cleveland et la chenille double. Elle conclut aussi que le poids sera d'au moins 25 tonnes. Néanmoins une commande d'un prototype est faite, au vu du montage d'armement innovant.

Le changement de spécifications du 1er février 1938 est plus en faveur de Renault, car les autres sociétés ont eu besoin un remaniement fondamental de leurs projets afin de satisfaire les nouvelles demandes, tandis que l'ACK 1 avec son large compartiment de combat peut facilement adapter une large tourelle. Renault a aussi promis que son char pourrait être mis en production en 1940, une année plus tôt que le char G1 L qui pourrait être remplacé par son char G1 R comme modèle de développement principal.

À ce moment cependant il apparaît que le poids avait été nettement sous-évalué et que le mieux que l'on pourrait attendre était 28 tonnes. Aussi la première date de production annoncée s'avère plus tard exagérément optimiste. En avril 1938 Renault prétend que le poids pourrait encore être réduit en maintenant la suspension par barre de torsion, en limitant l'équipage à quatre hommes et en maintenant l'emport de munitions à son strict minimum. La commission décide cependant de porter la limite de poids du projet à trente tonnes, comme pour les autres projets. Le renforcement du blindage latéral de caisse achevait de faire disparaître l'avantage de poids par rapport aux projets concurrents.

A l’été 1938 un nouveau problème surgit pour le projet de Renault car une demande a été faite pour que la tourelle puisse abriter un canon stabilisé et viseur télémétrique, des caractéristiques auxquelles la tourelle coulée pouvait difficilement être adaptée.

Le recul de la culasse entraîne un déplacement la pseudo-tourelle de 2,5 tonnes et pouvait dérégler la visée. Ce problème est résolu en 1939 avec l'aide d'APX, qui a conçu un système dans lequel l'axe vertical de l’affût du canon a été directement connecté au toit de tourelle. En même temps la problématique transmission Cleveland a été abandonnée.

Bien que le processus de conception de Renault dans les années 1938 et 1939 soit très lent, le 10 septembre 1939 le char G1R est le plus avancé des projets, probablement parce que la société Renault dispose d’une capacité de production disponible exceptionnelle.

Une étude complète du développement a été présentée dans la revue GBM sous la plume de Stéphane Ferrard. Ce remarquable article, superbement illustré, permet d'appréhender dans son ensemble le programme du char G1.