1936 CHAR B1 bis

avec la collaboration de Mrs Roger Avignon , Jean-Pierre Valantin et Thierry Faucheret

Simultanément à l'étude du char B1 trois avant-projets de chars plus puissants sont présentés dès octobre 1931 mais aucune suite concrète ne fut donnée.

En janvier 1932, trois autres avant-projets désignés char B2 (35,5 t), char B3 (45 t) et BB (50 t) sont présentés et retenus pour étude.

La réalisation de la maquette du BB est confiée aux F.C.M.et achevée en février 1934. Entretemps, la conférence du désarmement de 1932 laissait planer la menace de l'interdiction des chars de plus de 25 tonnes et les études des chars B2, B3 et BB s'achevèrent en 1935.

La solution retenue fut alors alors d'améliorer le char B1 et les essais démarrèrent en 1935 en expérimentant un surblindage sur le prototype n° 101.

Les résultats s'avérant satisfaisants, le nouvel engin baptisé B1 bis fut commandé dès 1936. Le nouveau char B, dispose d'un blindage renforcé et les capacités antichars ont été améliorées. Le moteur Renault développe maintenant 300 chevaux, le blindage passe à 60 mm à l'avant et à 55 mm sur les flancs, comme préconisé par le général Velpry, alors inspecteur des chars, qui craint les nouvelles armes antichars, qui ont commencé à apparaître en particulier lors de la guerre d'Espagne. On monte la nouvelle tourelle APX 4, qui armée d'un canon de 47 mm SA 35, ajoute enfin au char une réelle capacité antichar. La masse du véhicule passe de 28 à 31 tonnes, l'autonomie en souffre, bien qu'elle puisse atteindre 180 kilomètres à basse vitesse avec les 400 litres des trois réservoirs, mais à 20 km/h, elle n'est plus que de six heures soit 120 kilomètres. En cours de production, le B1 bis bénéficiera d'améliorations progressives, du n° 201 au 340, l'emport d'obus de 47 mm était de 62, celle de cartouches de 7,5 mm était lui de 4800 ; ils passèrent respectivement sur les suivants à 72 et 5250.

Enfin en juin 1940, les derniers exemplaires produits, reçurent un réservoir supplémentaire de 170 litres (il pourrait s’agir du n° 505 et suivants comportant un arrière modifié).

Les commandes sont passées pour ce nouveau modèle dès 1937, avec 35 B1 bis pour le 510e RCC (ils seront livrés en 1938), puis 35 autres, en 1938, pour le 508e RCC, 70 en 1939 pour le 512e RCC et un bataillon de marche. Après la déclaration de guerre, les commandes affluèrent, si bien qu'à l'armistice, elles totalisaient 1144 exemplaires, mais elles furent bien loin d'être honorées par l'industrie, qui réussit en tout et pour tout à produire 369 B1 bis.

Avant le 1er septembre 1939, seuls 129 B1 bis ont été livrés, en novembre, 61 de plus sont fournis. Les efforts de mobilisation industrielle de la 12e direction de l'armée ne porteront leurs fruits que par la suite et les cadences mensuelles passées de trois à neuf chars entre 1937 et 1939, finiront par atteindre un chiffre remarquable de 41 appareils en mai 1940.

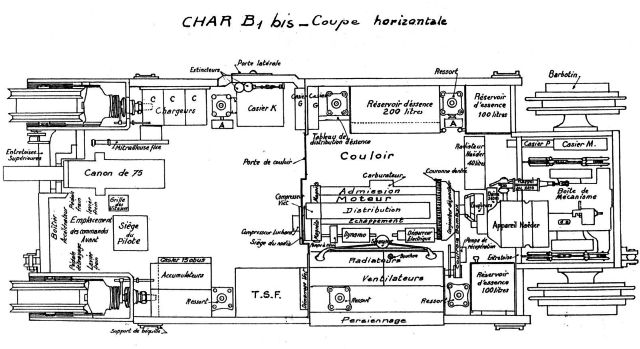

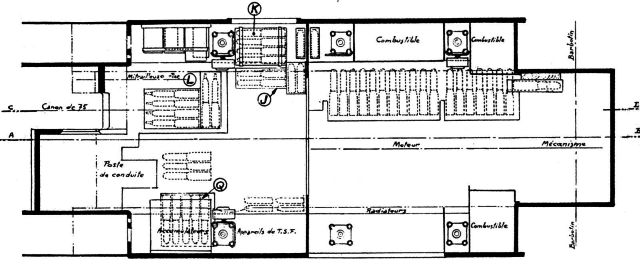

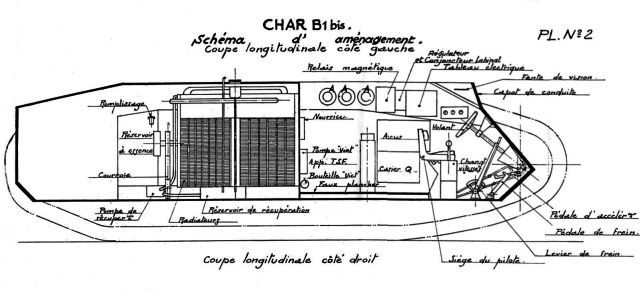

La technique

La caisse du B1 bis était formée d'éléments en acier boulonnés et de plaques blindées : le train de roulement était protégé par de grandes plaques de blindage. La caisse était divisée en deux parties par une cloison pare-feu ; les quatre hommes d'équipage se trouvaient à l'avant, le moteur et la transmission étaient dans la partie arrière.

Le compartiment de combat

Le chef de char était un officier, accompagné par des sous-officiers gradés d'active.

Seul en tourelle, il disposait d'un canon de 47 mm semi-automatique modèle 35 couplé à une mitrailleuse calibre 7,5 à pointage électrique. Cette tourelle APX 4 était similaire à l’APX 1 CE montée sur le char SOMUA de la cavalerie.

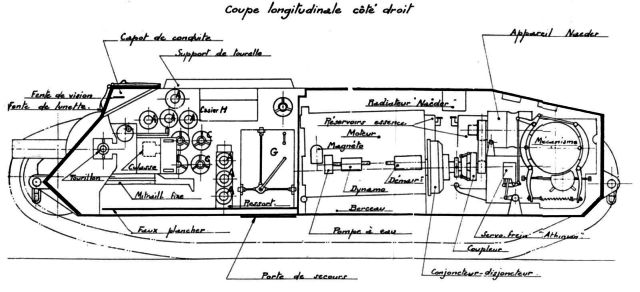

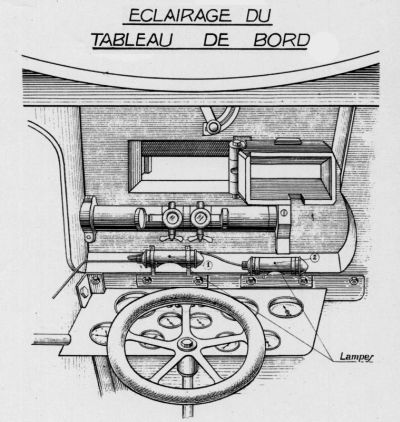

Le pilote, qui était aussi le tireur du canon de 75, dirigeait le char et pointait en direction au moyen d'un volant de conduite relié par des arbres à chaîne au système hydrostatique Naëder. Un volant de pointage lui permettait d'affiner la mise en direction du canon de 75 mm, monté derrière un masque boulonné sur la plage avant, sur la droite de la caisse. Le pointage en hauteur de la pièce déplaçait, grâce à un système de bielles, la lunette de tir placée dans le poste de pilotage, parallèlement à la pièce elle-même.

Dispositif peu commun pour l'époque, le système à air comprimé Luchard évacuait instantanément la fumée après le départ du coup. A droite du canon se trouvait une mitrailleuse fixe qui pouvait être actionnée par le pilote mais aussi par le chef de char. Cette arme pouvait être pointée en site grâce à une sorte de boucle montée sur un support.

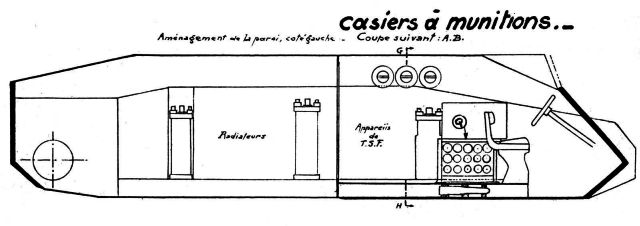

Un chargeur servait toutes ces armes : il vissait les fusées sur les obus de 75 mm et chargeait l'arme, approvisionnait la mitrailleuse, et lorsque le chef de char avait épuisé les munitions du canon de 47 à sa disposition en tourelle, il devait les recompléter. Positionné à genoux derrière le conducteur, sa place était particulièrement inconfortable en tout-terrain.

Le radio-télégraphiste, tout comme le chargeur, était assis au-dessous du chef de char et disposait d'un émetteur-récepteur. Au début de 1940, le poste de radiotéléphonie ER-53, ne permettant que des liaisons en morse, céda la place à un ER-53 permettant des liaisons en phonie, les chars de commandement au niveau de la compagnie et du bataillon recevaient en prime un ER-55, pour communiquer avec les échelons supérieurs.

Le maniement du B1 bis nécessitait un apprentissage long et une excellente cohésion entre les divers membres d'équipage.

La tourelle monoplace, en dehors de ses problèmes ergonomiques, va se révéler un talon d’Achille sur le plan industriel. Ses cadences de production augmentant moins rapidement que celles des caisses, un déficit de tourelles apparaît au mois de juin 1940 et aboutit à la mise en service de certains chars sans tourelle (n° 505, 506, 507). Une variante à pans soudés a été étudiée par les FCM et la maquette en bois a été installée temporairement sur le char MARSEILLE mais ce modèle n'a pu être produit en série.

La porte d'accès principale se trouvait sur le côté droit du véhicule ; le pilote avait un volet au dessus de sa tête et le chef de char avait à sa disposition la porte arrière de la tourelle. Un trou d'homme était ménagé dans le plancher ; il y avait également des trappes pour l'évacuation des douilles et une autre issue de secours se trouvait sur le toit du compartiment moteur.

Le compartiment moteur

Le compartiment moteur était divisé en trois parties. Le moteur et la transmission occupaient la partie centrale. A droite, un étroit couloir conduisait, par une porte pratiquée dans la cloison pare-feu, aux indicateurs de niveau du carburant et à une partie des munitions. Toujours sur la droite, il y avait deux réservoirs étanches ; un autre était placé sur le côté gauche où se trouvaient deux radiateurs et deux ventilateurs qui aspiraient l'air extérieur à travers une grille blindée sur le flanc gauche du char.

A noter à ce propos, une légende tenace qui considère cet élément comme un point faible du char et qui aurait été la cible privilégiée des antichars allemands entraînés à viser le "rectangle noir", et à laquelle il convient de mettre un terme.

Les chars, contrairement à certaines affirmations, progressaient en ligne droite et non en zigzag (sinon comment utiliser le 75 ?). Les flancs n'étaient donc pas spécialement vulnérables.

La grille servant à l'aspiration, n'était pas noircie par des émissions de fumée et ne pouvait apparaître plus sombre que par le jeu des ombres.

Le blindage du persiennage était équivalent à celui des surfaces voisines.

L'examen de plusieurs centaines d'épaves ne montre pas une concentration particulière d'impacts sur cette zone.

En sus de l'habituel démarreur électrique, le moteur Renault 6 cylindres type aviation était équipé d'un dispositif à air comprimé original pour la mise en route. L'ensemble boîte de vitesses et transmission, directement relié au réducteur, amenait le mouvement à chacun des barbotins par l'intermédiaire d'un différentiel auxiliaire contrôlé par le système hydrostatique Naëder pour la direction. Ce système très évolué régulait l'énergie fournie à chaque chenille et permettait les changements de direction précis nécessaires au pointage en direction du canon de 75 mm. A l'usage ce système amènera de nombreux déboires provoqués essentiellement par un manque de formation des équipages. Par exemple, l'utilisation d'huile de ricin médicinale au lieu de d'huile de ricin technique dégradait l’efficacité de l'appareil.

Des freins à tambour à servofrein (bandages à sec) montés sur les différentiels auxiliaires permettaient aussi au pilote les changements de direction.

La suspension comprenait de chaque côté quatre galets tendeurs et trois chariots porteurs, chacun composé de quatre galets couplés en balanciers articulés en leur centre et reliés à de gros ressorts verticaux. La poulie de tension, à l'avant, était montée sur ressort (ce qui était inhabituel), et la tension de la chenille pouvait se faire de l'intérieur du char. Un tel train de roulement impliquait une lubrification importante, facilitée par un système de graisseurs réunis en quatre groupes, et un entretien constant.

Les chars de type B1 bis entrèrent en service dans l'Armée Française entre 1937 et 1940, ils furent répartis entre les 8 bataillons des 4 Divisions Cuirassées (33 blindés par bataillon) et trois compagnies autonomes.

La numérotation s'échelonne de 201 à 878. Ce numéro élevé s'explique par le fait que des tranches numériques ont été attribuées aux différents constructeurs.

La production totale est de 369 appareils. Ce chiffre indique la production industrielle mais un certain nombre d’engins n’ont pu être mis engagés avant l’armistice. Certains chars ont toutefois été mis en service sans tourelle (n° 505, 506, 507)

L'utilisation

Au combat, les chars B1 bis se comportèrent assez bien contre les Allemands. Il s'agissait certainement d'un char trop sophistiqué pour son temps, d'un entretien et d'un emploi difficiles, à la transmission un peu délicate et d'une autonomie trop faible (Le fameux char Tiger allemand cumulait les mêmes qualités et défauts). Enfin, il convient de rappeler que si les chenilles enveloppantes (qui rappelaient les chars britanniques de 1916-18) faisaient de lui une cible assez vulnérable sur les flancs, elles lui donnaient cependant une aisance certaine en terrain accidenté et facilitaient l'entrée et la sortie des membres de l'équipage.

La mise au point du B1 bis, étalée sur dix ans n'a pas permis de disposer en 1940 d'un engin fiable et efficace.

Sa construction était lente et totalement inadaptée à une production en masse. Toutefois on constate une évolution permanente en cours de production pour simplifier la fabrication : diminution du nombre de panneaux de blindage par regroupement des éléments, suppression des chanfreins des plaques de blindage.

Certains aspects du concept même de l'engin laissent songeur : Bien que la consommation excessive de l'engin soit connue, ce défaut n’a été corrigé que tardivement alors que le tir au 75 nécessitait l'usage du moteur, même en position statique.

Des défauts de conception importants n'étaient pas résolus et les essais se sont poursuivis jusqu'au printemps 1940 pour tenter d'y remédier. Dans le domaine de l'armement et de l'utilisation au combat, des anomalies graves n'étaient toujours pas corrigées : réglage du canon de 75, aménagement de la tourelle, transmissions.

Les principaux défauts à corriger étaient les suivants :

Tourelleau trop faiblement blindé et aux moyens de vision inadaptés.

Tourelle monoplace

Absence d'un compas d'orientation efficient

Système de désaccouplement des armes de tourelle plus gênant qu'utile

Absence pour le chef de char, d'un siège lui permettant d'utiliser les organes de vision pendant la marche.

Dispositif de pointage du canon de 75 non satisfaisant et se déréglant rapidement

Absence d'un système de communication interne performant

Ces points ne constituant que ceux révélés par des expérimentations menées en vue de les rectifier.

Il s'y ajoute des défauts de conception impossibles à corriger ou dans un délai trop long.

La doctrine d'emploi des chars, qui ne sera qu'évoquée ici, était totalement obsolète en 1940 et absolument inadaptée à la guerre de mouvement.

Il convient aussi d'indiquer, que malgré la connaissance des limites et des contraintes inhérentes aux unités blindées, les D.C.R. ont été employées dans des missions de colmatage, sans préparations ni reconnaissances, aboutissant dans la plupart des cas à un sacrifice sans grand profit.

Et que penser d'un général d'Infanterie opérant un véritable rapt d'une colonne de chars endommagés se repliant pour être remis en état et qui seront dispersés (ou sacrifiés) individuellement pour servir de bouchons. Réparés et engagés efficacement, ces engins auraient certainement pu avoir un impact différent dans la campagne.

A la libération, un certain nombre de B1 bis, capturés et employés par les allemands sont récupérés en France. Ces engins seront à nouveau engagés aux couleurs françaises.

A partir de septembre 1944, on entreprend la récupération sur le front de Normandie de chars B 1 bis abandonnés sur le terrain par la Wehrmacht. 17 chars reconstitués équipent alors le 13e Dragons mis le 2 avril 1945 à la disposition du front de l'Atlantique (poche de Royan).

Il existe encore aujourd'hui neuf exemplaires du B1 bis : Deux au Musée des Blindés de Saumur (+ un B démineur), un au Tank Museum de Bovington en Grande-Bretagne, deux au Camp de Mourmelon, un au mémorial de Stonne, ainsi que trois à l'état d'épave au sein de l'ASPHM à La Wantzenau (67) et qui devraient être restaurés.

A mentionner l'exhumation du BOURNAZEL (enlisé près de Chivres) dont il ne subsiste que le bas de caisse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Constructeurs : Renault : (182), Schneider (32), F.C.M. (72), A.M.X. (47), F.A.M.H. (70).

Production : 369 au 25 juin 1940

Période de production : juillet 1937 - juin 1940

Type : char lourd

Équipage : 4 hommes

| DIMENSIONS | ARMEMENT |

| Longueur châssis (m) : 6,37 Largeur (m) : 2,50 hauteur (m) : 2,79 Poids en ordre de Combat (kg) : 31 500 Blindage : 60mm maxi Équipement radio : ER53 |

Armement principal 1 canon de 75mm ABS 1929 en casemate, (vitesse initiale 220m/s) 1 canon de 47 mm SA 35 en tourelle (vitesse initiale 650m/s) Munitions : 74 obus de 75, 50 obus de 47 Rotation (degrés) : canon de 75 0° canon de 47 360° Élévation (degrés) : -15° à +25° -18° à +18° Rotation (360°) : 28 secondes Viseur : Armement secondaire : 1 mitrailleuse de 7,5 mm en casemate, 1 mitrailleuse de 7,5mm en tourelle Munitions : 5 250 coups en 35 chargeurs |

| MOTORISATION | MOBILITE |

| Moteur : Renault aviation renforcé Type & Cylindrée : 16,5 l6 cyl Puissance (max.) : 307 CV à 1 900 t/m Rapport poids/puissance : 9,5 cv/t Boite de vitesse : 5 avant, 1 arrière Carburant : Essence aviation Autonomie (km) : 130 ou 6 heures Consommation (litres/100km) : 330 ou 60 l/h Capacité carburant (litres) : 400 Vitesse sur route : 25 km/h |

Chenilles : 63 patins Largeur chenille : 0,50 Pression au sol : 13,9 kg/cm² Garde au sol (m) : 0,48 Rayon de braquage (m) : 1,20 Pente (degrés) : 40,5° ou 90% Obstacle Vertical (m) : 1,18 passage à gué (m) : 0,72 franchissement (m) 2,75 |

LES VARIANTES

Les B1 bis présentent de notables différences d'aspect. Plusieurs éléments peuvent être différents sans qu'il soit possible de lier ces variantes à un constructeur. On peut supposer que la fourniture de certains accessoires provenait de plusieurs sous-traitants, des évolutions en cours de fabrication sont également plausibles : L'examen des chars a permis de déceler les points suivants :

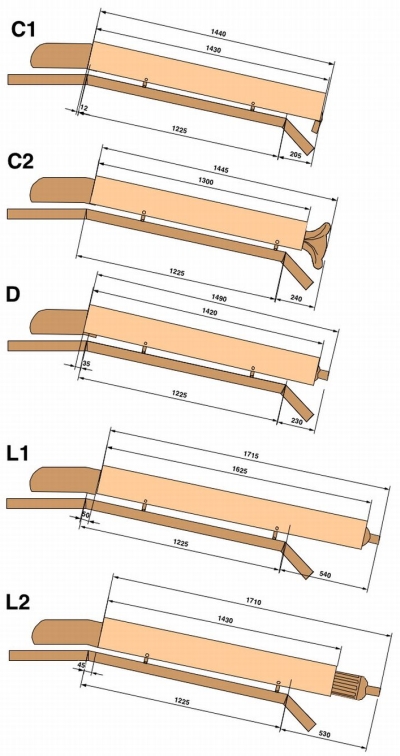

- Longueur et protection des échappements, cinq types d'échappement ont pu être dénombrés :

C1 court, tôle de protection courte, buse courbe, enchâssée.

C2 court : fabrication Barberis et Neveux à partir des n° 382 à 397 et jusqu'aux derniers produits ; tôle de protection très courte, buse courbe proéminente

D court : fabrication Avios, n° 250 à 275 ; tôle de protection courte, buse droite, à peine visible

L1 long : fabrication Bronzavia, apparait sur la tranche 225 à 425 : tôle de protection très longue, buse droite, à peine visible

L2 long, variante de fabrication Bronzavia ; tôle de protection moyenne, buse droite dépassant largement.

Les variantes C1, D, L1 et L1 sont présentes sur les premières fabrications. A partir du 275 l'uniformisation se fait sur le type L1. A compter du 382, le C2 est introduit et remplace totalement le L1 au n° 425.

dessin Jean-Pierre Valantin

|

|

- Les 15 premiers B1 bis produits portaient un capot de pilote à angles vifs. Un chanfrein est réalisé sur les suivants. Le gabarit de protection du capot moteur est en cornière (comme les B1) avant d'être remplacé par une structure en tube.

- Le diamètre du système d'ouverture de porte passe à 150 mm (au lieu de 90 mm sur le B1) ceci afin de permettre la manœuvre malgré l'augmentation d'épaisseur du blindage. Une modification du mécanisme permet de ramener le diamètre à 90 mm à partir du numéro 316.

- Les 75 premiers modèles construits avaient des plages moteur et arrières constituées de plusieurs plaques boulonnées. Ces pièces ont été remplacées par des panneaux uniques de plus grande dimension. On ne s’aperçoit de ce mode de montage que sur les rares vues de dessus ou lorsque après destruction ces panneaux montrent leur structure. D'autres parties encore moins visibles concernent le blindage latéral qui passe de 5 à 4 plaques et surtout le plancher ramené de 7 à 2 plaques.

- Ecrans de chenilles collés à la caisse ou décollés. Les écrans collés sont échancrés au niveau des crochets de levage. Ils apparaissent à partir du numéro 400 mais ne remplacent pas systématiquement l'ancien modèle. La partie arrière des écrans est de longueur variable et comprend parfois une bavette.

- La grille de ventilation latérale (présentée souvent à tort comme un point faible du char*) présente une variante au niveau du boulonnage. Il semblerait que cette modification soit le fait du constructeur SCHNEIDER ou ACT.

* Cette légende trouve son origine dans le témoignage d’un artilleur de PAK allemand qui conseillait à ses servants de viser le rectangle sombre sur le côté du char.

S’agissant d’une grille de ventilation, cet élément ne risque pas d’être noirci par une quelconque évacuation de fumée et seule une orientation bien particulière par rapport à l’éclairage ambiant peut provoquer un contraste avec les panneaux voisins.

La conception en arête de cette grille lui procure une protection équivalente à 60 mm de blindage. Sauf en des conditions très particulières où des éclats ont pu pénétrer par ricochet, cette disposition s’est révélée très efficace. L’examen de plusieurs milliers de clichés de chars détruits ne montre absolument aucune concentration d’impacts sur cette partie réputée sensible.

Dernier argument et le plus important, lorsque le char engageait des objectifs statiques, il faisait usage de son canon de 75 et se présentait donc systématiquement de face.

Une petite série de chars produits par Renault montre une grille dont les extrémités de la fente supérieure sont occultées. Cette variante concerne une vingtaine d'engins du n° 240 à 270.

- Le pied de glacis en avant du poste de pilotage est chanfreiné. A partir du n° 425 quelques chars ont une pointe à angle vif (production AMX ?).

- le capot moulé du pilote comporte 3 boulons sur sa face avant. Les derniers modèles portent 4 boulons (comme les chars B1).

- Type de patins de chenilles : rivetés ou soudés (production FCM).

- Le support d'arme AA sur la tourelle n'est pas posé systématiquement. Cette installation n’était pas faite en usine.

- Un viseur est monté sur le toit de tourelle des derniers modèles produits.

On constate aussi la présence de dispositifs de visée installés sur quelques engins des premières séries. Leur rareté et leur disparité donne à penser qu’il s’agit d’initiatives personnelles.

- Les chandelles de levage sont parfois stockées sur les écrans de chenilles.

- Le numéro de série gravé sur le glacis de certains chars.

Certains chars sont mis en service sans tourelle et parmi eux, le 505 a fait l’objet d’une modification de l’arrière de la caisse. En l’absence de données sur cette variante, on peut supposer l’installation d’un réservoir supplémentaire voire d’une réserve pour un char lance-flamme.

1 prototype à tourelle soudée

Le char MARSEILLE produit par FCM a porté une maquette de tourelle à pans droits conçue pour pallier au déficit de tourelles coulées. Les événements n’ont pas permis de poursuivre ce projet. A noter que le char MARSEILLE a été engagé au combat avec sa tourelle coulée d’origine.

Les B1 bis du Musée des Blindés Saumur

Le musée de Saumur possède deux B1 bis.

Les deux chars sont des engins modifiés sous l'occupation, en particulier le RHÔNE qui a un tourelleau arasé. Son canon de 75 est factice. Son camouflage qui ressemble au schéma Renault n'est pas celui porté par le RHÔNE du 37e BCC. Les échappements ne sont pas non plus du bon modèle. Plus étonnant, la tourelle est une APX 1 CE (chemin élargi) provenant d'un SOMUA S 35. La char est en fait un remontage réalisé à partir d'éléments provenant de plusieurs épaves. Si la reconstruction est plutôt réussie et donne une image crédible de l'engin, il faut toutefois ne pas le considérer comme une référence technique. La reconstitution du camouflage et des marquages aurait mérité un peu plus d'attention.

Le deuxième char présent au musée est le n°311 RHIN restauré en 2016. Le char est nettement mieux conservé et possède une bonne partie des aménagements internes (moteur, canon). Ce char a retrouvé ses marquages d'origine après avoir passé près de 70 ans sous d'autres livrées. En dehors de la plaque constructeur anachronique l'aspect de 1940 est assez fidèlement reproduit.

Une des caractéristiques des chars modifiés sous l'occupation est la mise en place de patins de rechange sur le glacis. On note aussi la présence de la plaque constructeur qui n'a jamais été portée par les chars de 1940, mais apposée dans les usines Renault sous l'occupation allemande.